Hace casi dos meses fui a ver a Alanis Morissette en Luxemburgo. Fue un martes 24, lo confirmé varias veces para escribir esto, como si la fecha me ayudara a fijar algo que todavía sigue en proceso. No sabía del todo qué iba a encontrarme, pero sí sabía que algo se me iba a mover. Y pasó. No fue por la puesta, ni por el show en sí. Fue por lo que traía yo, por lo que se activó apenas sonaron los primeros acordes.

Tengo dos “escenas musicales” marcadas de mis tiempos de secundaria. Una con Radiohead y la otra con Alanis. La de Alanis la siento más emocional: fue en el gimnasio del colegio, yo estaba en tercero y ella, Euge, en quinto. En esa época, el colegio se dividía en dos colores para los campeonatos deportivos y artísticos, y a nosotras nos había tocado el rojo. Ella era subcapitana; yo, aunque más chica, ya me metía en todo lo que podía. Participaba de las actividades, ayudaba a organizar, juntaba plata para los disfraces, las coreografías, los carteles. Por eso tenía bastante vínculo con las chicas más grandes: nos cruzábamos mucho para armar cosas y coordinar tareas.

Ese día, en medio de todo ese movimiento típico de los campeonatos, en el gimnasio del colegio, ella me prestó un CD: Jagged Little Pill. No recuerdo si lo pedí o si lo ofreció. Solo me acuerdo de recibirlo y, de alguna manera, sentir que algo importante empezaba ahí. No sé exactamente qué fue lo que me atrapó tanto, pero desde entonces, Alanis se quedó.

No fui fan en el sentido estricto, pero su voz y sus letras me acompañaron durante años. También su forma de estar. Algo del estilo: jeans, remera, camisa, pelo extremadamente largo, poco o casi nada de maquillaje. Algo de la actitud o de cantarle a las cosas sin suavizar.

Ese otro día, en el recital, pensé en todo eso. En esa forma de vestirme que hoy ya no uso tanto, porque alguna vez sentí que ya no me quedaba igual. Porque el cuerpo cambia. Porque hay cosas que me gustaban mucho y un día algo me hizo sentir incómoda. Pero ese día, sin pensarlo, volví a ese look y al espejo. Y me vi distinta, pero también un poco más yo.

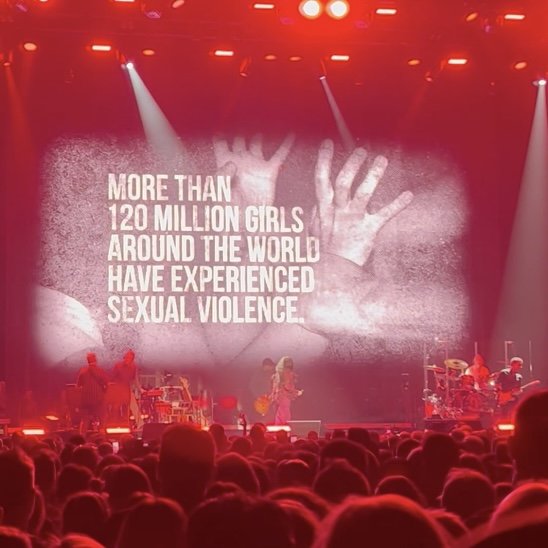

El recital abrió con visuales que no traían ni frases hechas ni slogans sino datos. Estadísticas duras sobre desigualdad de género, sobre violencias, sobre cambio climático, sobre brechas que siguen existiendo. No me sorprendió que empezara así: siento que es coherente con su manera de hacer las cosas. Compartió información, no eslóganes. Un recurso que no busca impresionar, pero que deja claro dónde está parada.

No fue una puesta para quedar bien o subirse a una ola, porque ella ya estaba ahí desde antes. Habló de salud mental cuando no era tema, de abuso, de maternidad, de espiritualidad, de desigualdad. No desde un lugar decorativo, sino desde su experiencia. No como discurso cerrado, sino como algo que atraviesa lo que hace y eso también se nota.

Después vino la música, y ella, con su forma de moverse particular. Que no es una pose ni es teatralidad, es algo más físico, más visceral. Leí alguna vez que tiene una neurodivergencia. No sabría explicar bien cuál, pero en esa entrevista contaba que su forma de estar en el escenario era una forma de canalizarlo. No sé si es cierto, pero lo que se ve no es pulido ni prolijo. Y por eso mismo, es real.

En un momento, desapareció del escenario principal y apareció en uno pequeño, que estaba armado al fondo del recinto. Desde que lo vimos al entrar supimos que algo podía pasar allí, pero no sabíamos muy bien qué. Yo estaba cerca y la vi pasar medio corriendo con sus pelos al viento. Creo que son gestos simples, pero valiosos, digo, eso moverse para que la puedan ver también quienes están más lejos.

Lloré varias veces pero no de tristeza. Más bien de acumulación, de memoria, de cosas que aparecen cuando una baja la guardia y rememora otros tiempos. No podía dejar de pensar en cuántas cosas habían pasado desde la primera vez que escuché esa voz, de lo chiquita que era en ese entonces. En todas las versiones mías que hubo en el medio, en cuántas quedaron atrás y en cuántas, quizás, siguen.

Casi dos meses después sigo pensando en eso, no me cambió la vida, pero me tocó una fibra (quizás porque si haces cálculos, te das cuenta que “tener quince años” pasó hace mucho). No escucho Alanis todos los días, pero me quedó sonando algo y creo que como siempre, escribo esto para no olvidarlo, para dejarlo quieto y grabado en algún lugar, por si algún día me pregunto por qué me emocioné tanto ese martes 24.